Schon von 1800 an, zu dieser Zeit begann man mit der Einrichtung der ersten

Seebäder an der Nordsee, wurde Borkum als Seebadeort - allerdings fast

ausschließlich nur von Emder Familien - zum alljährlichen Sommeraufenthalt

aufgesucht. Gasthöfe und Pensionen im eigentlichen Sinne gab es zu der Zeit noch

nicht. Die Insulaner selbst kümmerten sich kaum um die Fremden.

Die wenigen Häuser, die sich den Gästen öffneten, dienten nur als notdürftige

Unterkunft. So waren die Urlauber gezwungen, neben Lebensmittel und Geschirr

beispielsweise auch ihre eigenen Betten mitzubringen. Selbst für ihre Badezelte

mussten sie selber sorgen. Die Ansprüche, die man an die Ortsverwaltung stellen

konnte, waren ebenfalls sehr gering. Dennoch lag die Gästezahl um 1840 bereits bei

60 bis 80 Personen.

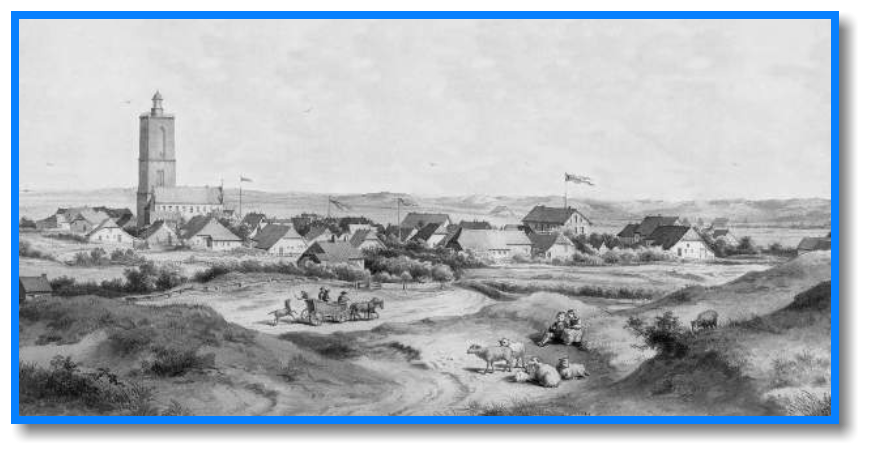

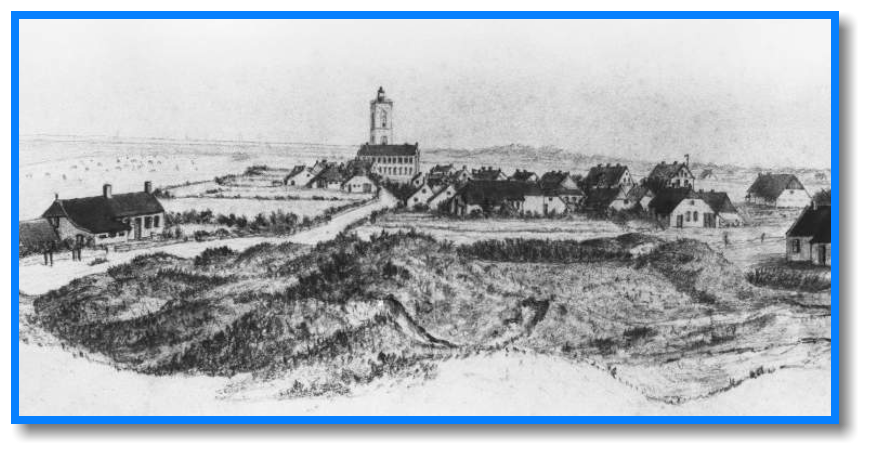

Der obige Bildausschnitt zeigt in der linken oberen Bildecke den Uhlenkampschen

Gasthof, das spätere Dorfhotel.

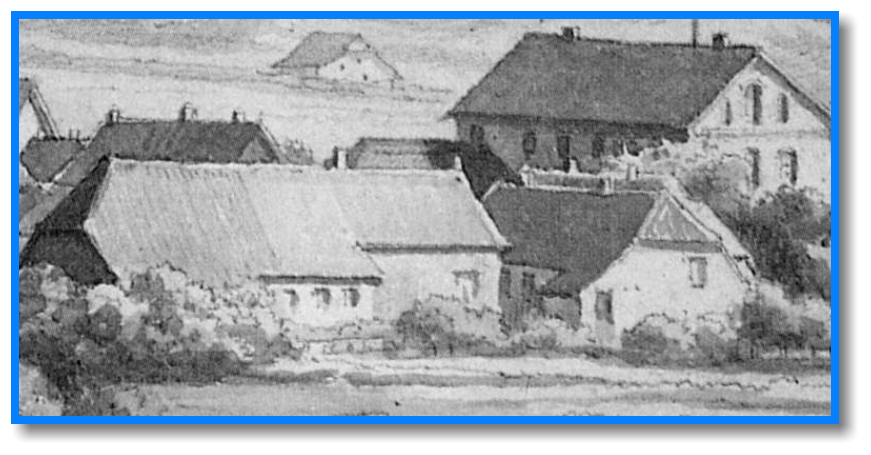

Bei dem größeren Gebäude im obigen Bildausschnitt handelt es sich um das spätere

Hotel Bakker. Auf der auf dem Dach des Hauses gehissten Fahne ist der Schriftzug

Bakker zu sehen.

Abschrift

ZUR GESCHICHTE DES BADES.

Mit dem Jahre 1850 beginnt die eigentliche Geschichte der Insel Borkum als Kur-

und Badeort. Schon lange vor diesem Jahre wurde allerdings Borkum insbesondere

von Emder Familien zum alljährlichen Sommeraufenthalt aufgesucht. Um die Zeit

etwa, als man überhaupt an der Nordsee, von 1800 an, mit der Einrichtung von

Seebädern begann, wird auch schon Borkum als Seebadeorf, wenn auch nur in

beschränktem Maße, bekannt. Die Ansprüche, die man an die Ortsverwaltung stellte,

waren naturgemäß sehr gering, ja fast Null; man brachte Betten, Lebensmittel,

Geschirr mit und sorgte selbst für Badezelte. Gerade in dieser Selbstherrlichkeit wird

ein Hauptanreiz des Sommeraufenthalts gelegen haben. Die paar Häuser der

Insulaner, die sich für wenige Taler den Fremden öffneten, dienten nur als

notdürftige Unterkunft; Gasthöfe gab es nicht. Um 1840 kamen schon 60 bis 80

Gäste, aber die Insulaner kümmerten sich kaum um die fremden Familien; der

Mehrzahl wäre es vielleicht am liebsten gewesen, wenn auch diese paar Fremden

von der Insel weg geblieben wären. Aber der Ruf des Bades als Heilanstalt begann

sich zu begründen. Das geht hervor aus der ersten öffentlichen Ankündigung über

das Bad in einem Bericht des Chirurgus Ripking, veröffentlicht in der Ostfriesischen

Zeitung vom 10. Mai 1846. Danach hat sich dieser Chirurgus entschlossen, in der

Badesaison kränkliche Knaben von 6-12 Jahren und allenfalls noch ältere, an

Skrofeln (Anmerkung: Scrofular: Halsdrüsengeschwulst, vorzugsweise bei Kindern, vermutliche

Ursache eine Allergie und nicht wie früher angenommen Tuberkulose) und ähnlichen Uebeln

Leidende in seiner Wohnung aufzunehmen. Ripking verpflichtet sich, die Kinder in

den Wissenschaften zu fördern und in hygienischer Beziehung zu überwachen ― und

zwar für den Spottpreis von 3 Talern, obwohl er von den teuren Lebensmitteln redet.

Im Jahre 1849 übernahm Landchirurgus Rhode seine Stelle, und was sein Vorgänger

begonnen, das hat er tatkräftig fortgeführt. Mit dem Sommer 1850 beginnt seine

eigentliche Tätigkeit für das Bad ; von da an erscheinen auch Badelisten, und die

Gemeindeverwaltung sorgt für Badeeinrichtungen. In der Ostfriesischen Zeitung

vom 16, Juli 1850 veröffentlicht Rohde eine Beschreibung der Insel und Klarlegung

der das Seebad betreffenden Verhältnisse. An den 80 Ortshäusern, in holländischem

Stil erbaut, chaotisch durcheinander, aber malerisch geordnet, rühmt er

zweckmäßige Einrichtung, an den Insulanern wirklich außerordentliche

Freundlichkeit und Biederkeit. Imponierend erscheint ihm das zur Zeit der

französischen Okkupation entstandene und von den Franzosen hinterlassene

Souvenir, eine große bis dato sehr gut erhaltene Schanze (die auch heute noch

kenntliche Franzosenschanze auf der Binnenwiese). Badelustige Fremde werden

über Greetsiel und Emden mit Segelschiffen befördert, seit 1847 vermittelt auch der

Dampfer „Kronprinzessin Marie" die Beförderung, doch nur an einzelnen Tagen des

Sommers. Die Insulaner sind stets bereitwillig, Fremde aufzunehmen; jedes Haus

kann mindestens zwei Piecen abstehen. Für Kost sorgen die Badegäste

durchschnittlich selbst, doch findet man dieselbe auch in Wirtschaften. Betten

werden mitgebracht. Die Badeeinrichtungen befinden sich am Weststrande und zwar

solche für männliche und weibliche Individuen; nötige Sicherheitsmaßregeln sind

getroffen Das Aus- und Ankleiden geschieht in kleinen, von den Badenden selbst zu

errichtenden leinenen Zelten, oder in sehr billig zu mietenden hölzernen.

Im Bericht des nächsten Jahres gibt Rhode eine Ergänzung zu diesen Ausführungen.

Der Sommer 1850 war danach für das Bad wegen der beständig rauhen, naßkalten

Witterung sehr ungünstig; immerhin belief sich die Zahl auf etwa 250, ein für das

erst im Entstehen begriffene Badeinstitut sehr befriedigendes Resultat. Rohde rühmt

besonders den regelmäßigen, starken Wellenschlag, die in allen Dingen und

Verhältnissen sich kundgebende Simplizität, die wohltuende Ruhe im Gegensatz zu

den politischen Unruhen der letzten Jahre (1848!). Borkum nennt er ein wahrhaft

neutrales Ruheplätzchen; hier verschmelzen alle politischen Parteien zu einer

einzigen Koalition, welche einstimmig die souveräne Regierung des großen Neptun

anerkennt.

In den ersten Jahren seines Bestehens wurde das Bad gewöhnlich am längsten Tage

(21. Juni) eröffnet. Von den Aufwendungen und Verbesserungen aus dieser Zeit

erfahren wir folgendes: Statt der 14tägigen Verbindung mit dem Festlande wird eine

8tägige, abwechselnd nach Emden und Greetsiel eingerichtet. Vom Ort (der damals

allein noch um den alten Leuchtturm sich gruppierte) wird ein Weg aus Soden

(Rasenstücken) nach dem Weststrand gelegt (das ist der Fußpfad, der später zur

Strandstraße ausgebaut wurde). Zur Unterhaltung dieses Weges und zur Bewachung

der zum Aus- und Ankleiden errichteten Zelte wurde ein Aufseher angestellt. Das

Bad selbst blieb kostenfrei. Badelisten wurden genau aufgestellt und durch die

Ostfriesische Zeitung veröffentlicht. Im Jahre 1852 wird mit Unterstützung der

Ostfriesischen Landschaft, die eine Beihilfe von 50 Talern gewährte, ein Badezelt am

Herrenstrand erbaut. Gastwirt van Dyk legte eine Kegelbahn an und sein Kollege

Visser errichtete ein großes Sommerzelt „diensam zu Konversationen, Zweckessen,

Tanzpartien“, welches er bald darauf um die Hälfte vergrößerte. Auch Dr. Rohde

vergrößerte sein Pensionat; 1854 zeichnet er zum ersten Male als Vertreter der

Badekommission. So entwickelten sich ganz langsam und stetig aus den

Bedürfnissen heraus die Veranstaltungen der Gemeinde und der Insulaner für den

sommerlichen Badeverkehr.

Das Jahr 1856 brachte eine bedeutende Verbesserung der Reiseverhältnisse und im

Zusammenhang damit einen neuen Aufschwung des Bades. Am 23. Juni gen. Jahres

wurde die Hannoversche Westbahn von Rheine nach Emden eröffnet, die Anschluß

sowohl von Hannover über Osnabrück, wie auch aus Westfalen und Rheinland hatte,

und wie Emden damit aus seiner isolierten Lage heraustrat, so war auch den an der

See Heilung Suchenden eine bequeme Reisegelegenheit geschaffen. Das

Badepublikum wurde mit der Eröffnung der Westbahn ein anderes; es kamen mehr

und mehr auch Nicht-Ostfriesen. „Dütsen", wie sie der Borkumer nannte. Die alte

Einfachheit schwand; eine „gewisse Dissension in Bezug auf gesellschaftlichen

Verkehr", wie es in den Zeitungsberichten heißt, schien obzuwalten; die

„platzgreifende Etikette bietet den älteren Stammgästen nur gène". Der Inselort

faßte damals 200 Fremde, darüber hinaus gab es Ueberfüllung (heute finden über

8000 Badegäste auf einmal bequemes Unterkommen!) Am 15. Juli 1856 sind 160

Gäste und 40 Passanten verzeichnet; die Gesamtzahl der Gäste stieg während des

Sommers auf 600. Im ganzen wurden 1856 vierzig Schiffsreisen gemacht, 15 durch

die beiden ostfriesischen Dampfschiffe und 25 durch 3 Segelschiffe (im Sommer

1909 wie im Vergleich hierzu erwähnt sei, allein von Emden aus annähernd 400

Dampferfahrten! Dazu kommen dann noch die Verbindungen mit Hamburg-

Helgoland, Bremerhaven, den Nachbarinseln und mit Holland.) Rohde bedauert, daß

im September die regelmäßigen Fahrten aufhören; es muß also auch damals schon

die Neigung bestanden haben, die Kurzeit bis in den Herbst hinein auszudehnen, die

im weiteren Verlauf dann schließlich zur Winterkur führte. Etwa 500 Personen

nahmen 1856 nach Schätzung 12000 Bäder in offener See; der Wellenschlag war am

besten am Damenstrand infolge augenblicklicher Formation des Strandes.

Das Jahr 1857 brachte den Besuch des Königs Georg V. Das Dorf war zum Empfange

festlich geschmückt! Eigenartig war eine Ehrenpforte aus Walfischknochen, die

bekanntlich aus den blühenden Zeiten der Borkumer Walfangfahrten stammen und

auch heute noch als Einfriedigungen von Gärten erhalten sind. Rhode beklagt in

seinem Jahresbericht für 1857, daß immer noch nicht die Kalamität in der

Verproviantierung der Gäste behoben sei. Gäste, die ohne Kochtopf und Löffel hier

ankommen, sind übel daran. Diejenigen die im Visserschen Zelt einen Tischplatz

ergattert haben, klagen über Tischraum und tropische Hitze. Seit 1858 werden

Badelisten, die bis dahin nur aus privaten Zusammenstellungen bestanden, offiziell

geführt und durch die Ostfriesische Zeitung veröffentlicht.

Im Jahre 1860 übernahm Gastwirt Köhler aus Hannover, der jahrelang „auf

Norderney servierte," den Uhlenkampschen Gasthof (hernach Köhlers Dorfhotel) und

richtete regelmäßige table d'hôte ein. Einige Jahre später wurde von ihm auch die

„Giftbude" am Strande erbaut, eine jener für den Strand der deutschen

Nordseebäder typischen Erholungsstätten, die nach dem Bad auch den inneren

Menschen die sattsam bekannten „giftigen Reizmittel" bieten. Aus dieser Giftbude

ist allmählich das jetzt so imposante Strandhotel entstanden, das übrigens bei

aufmerksamer Betrachtung in seinem Aeußern sein allmähliches Wachstum und drei

Perioden seiner Baugeschichte erkennen läßt ― ein monumentales Dokument auch

für die Entwickelungsgeschichte des Bades selbst.

Gleich nach 1860 entstanden transportable Badekutschen für Herren und Damen.

Man stellte einen Badewärter an, und die Badezeit wurde durch Aufhissen einer

Flagge angezeigt. Im Dorf und im Köhlerschen Gasthof waren Fluttabellen

ausgehängt. So wuchs das Bad allmählich in seine Aufgaben hinein. Ein besonderes

Verdienst um die zweckmäßige Ausgestaltung der öffentlichen Einrichtungen

gebührt unbedingt dem allezeit rührigen, schriftstellernden Arzte Dr. Rhode; seiner

gelegentlichen Bemerkung, daß er der Veranstalter aller seit zwölf Jahren

bestehenden Badeeinrichtungen sei, kann kaum widersprochen werden.

Was im weiteren Verlauf der Jahre geschaffen wurde, gehört noch nicht der

Geschichte an, sondern spielt schon in die Gegenwart hinein. All die neueren

Einrichtungen, die getroffen wurden, um den höheren Ansprüchen zu genügen, die in

der neueren Zeit naturgemäß an Hygiene und Badetechnik gestellt werden, zeugen

von dem Ernst und Eifer, mit dem die von der Gemeinde, aus der Reihe ihrer

Mitbürger gewählte Badekommission sich ihrer nicht immer, “dankbaren“ Aufgabe

widmete. Auf Schritt und Tritt begegnet man so vielerlei Dingen, seien es

Einrichtungen äußerer Art oder innere Verwaltungsvorschriften, die alle mit Umsicht

und Beharrlichkeit haben bedacht und ausgeführt werden müssen und nun in ihrer

Gesamtheit dem Bad den Charakter eines durchaus modern verwalteten Kur- und

Badeorts geben. Wenn so auch die „Steine reden", so dürften noch einige

Streiflichter auf die weitere Entwickelung des Bades von Interesse sein.

Was zunächst die äussere Gestaltung der Insel anbetrifft, die wie ihre Nachbarn dem

zerstörenden Einfluß von Flut und Wellen in bedrohlichem Maße ausgesetzt ist, so

haben die von der Regierung ausgeführten Buhnenbauten und die

Strandschutzmauer ihren Zweck zum Teil erfüllt. Wären sie nicht gewesen, der

Dünenwall wäre schon lange abgenagt und das Meer hätte Zutritt zur Binnenwiese

gefunden, ein Ereignis, das sich beispielsweise auf dem benachbarten holländischen

Eiland Rottum schon vollzogen hat und dort den dauernden Bestand der Insel

ernstlich in Frage stellt. Mit dem Buhnenbau, der die Erhaltung des Strandes gegen

die abspülende Wirkung von Flut- und Ebbeströmungen zum Zweck hat, wurde 1869

begonnen. Zum Schütze der Dünen wurde im Jahre 1874 an der gefährlichsten Stelle

zunächst ein Pfahlwerk von 500 m Länge errichtet, später ging man zum Bau der

Strandmauer über. Ende der sechziger Jahre begann man, auch Ost- und Westland

von Borkum wieder miteinander zu verbinden, Jahrzehntelang war zwischen beiden

eine durch den Einbruch des Meeres verursachte, fast eine halbe Stunde Weges

breite, bei hoher Flut überschwemmte Niederung. Durch eingegrabene Strohbündel

und durch Helmanpflanzungen beförderte man mit Erfolg die Neubildung von Dünen,

und der heutige Dünendamm, das „Tüskendöör," sichert nach menschlichem

Ermessen auf die Dauer die Verbindung.

Um die Heilmittel der Insel auch für schwächlichere Naturen mehr auszunutzen, zog

schon 1853 Dr. Rhode in Erwägung, Einrichtungen zu treffen, um auch warme

Seebäder verabreichen zu können. Aber erst 1875 kam es zum Bau der ersten

Warm-badeanstalt, die 1894 ganz bedeutend erweitert wurde und danach von Jahr

zu Jahr in der inneren Einrichtung immer mehr Verbesserungen erfuhr, besonders

auch, als für die Lesehalle, die anfänglich in der Warmbadeanstalt untergebracht

war, 1901 ein besonderes Gebäude aufgeführt wurde.

Ein völliger Umschwung in den Landungsverhältnissen auf der Insel vollzog sich mit

dem Bau der festen Landungsbrücke an der Fischerbalge und der Inselbahn von dort

ins Dorf, die 1888 in Betrieb genommen wurden. Bis dahin war die Landung recht

unbequem. Man mußte vom Dampfschiff zunächst ins Boot steigen ― und bei

unruhigem Wetter war das häufig eine recht üble Sache ― und vom Boot aus wurde

dann der im Wasser die Gäste erwartende hochrädrige Wagen bestiegen, der auf

endlos langem Weg vom Südoststrand seine Insassen ins Dorf brachte. Gelegentlich

nur ― bei stillem Wetter ― konnte am Südstrand gelandet werden, wodurch die

Fahrt ins Dorf wesentlich abgekürzt wurde, und es wurde schon als ein großer

Fortschritt begrüßt, als von dem Emder Senator Dantziger hier eine hölzerne

bewegliche Landungsbrücke gebaut wurde. Man kann sich heute kaum einen Begriff

von den damaligen Kalamitäten machen, und man darf gerade den Bau der

Inselbahn als eine der bedeutendsten Verkehrsverbesserungen bezeichnen. Ohne

die feste Landungsbrücke und die bequeme Bahnfahrt wäre an eine Bewältigung des

heutigen Verkehrs gar nicht zu denken. Im Zusammenhang mit dem

Stationsgebäude der Bahn wurde 1888 auch das Postamt eröffnet. Ein ständiges

Postamt war 1885 errichtet worden. 1863 wurde die erste Telegraphenverbindung

mit dem Festland hergestellt.

Was die hygienischen Einrichtungen des Badeortes anbetrifft, so wurde zuerst im

Jahre 1891 die Kanalisation angelegt, dann folgte 1895 das Schlachthaus, 1900 die

Wasserleitung und in demselben Jahre auch die Gasanstalt.

Die Sorge für die kirchlichen Bedürfnisse hat sich nicht nur nach den Sommergästen

gerichtet, sondern mußte auch der größeren Seelenzahl der ständigen Bevölkerung

gerecht werden. Die alte Ortskirche, die am Fuß des „alten Leuchtturms" lag, wurde

mit der Einweihung der neuen Evangelisch-reformierten Kirche im Jahre 1896

entbehrlich. Katholischer Gottesdienst wurde auf der Insel schon 1865 eingerichtet

und die Katholische Kirche „Stella maris" wurde 1881 eingeweiht. Die Lutherische

Kirche wurde 1897 erbaut.

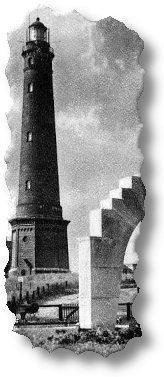

Zur Umgestaltung des Ortsbildes trug wesentlich auch die Errichtung der

Leuchttürme - 1876 der neue Leuchtturm, 1888 der elektrische Leuchtturm in

Verbindung mit dem Ems-Leitfeuer - mit bei; dadurch ist Borkum die türmereiche

Insel geworden Das war ein Geschenk, das ihr durch die Lage an der Emsmündung

zufiel. Die Geschichte aber des Dorfes Borkum in den letzten 60 Jahren ist die

Geschichte des Bades. Die gänzlich umgestalteten Erwerbsverhältnisse haben ein

ganz neues Borkum entstehen lassen. Vor 60 Jahren war Borkum das einfache

idyllische Inseldorf mit 80 Häusern, heute ist es ein stattlicher Ort mit vielen Hotels,

eleganten Villen, zahlreichen öffen-lichen Gebäuden, Inselbahn, Post, Telegraph,

Telephon (mit Anschluß an das Telephonnetz des Festlandes und Gesprächsverkehr

nach den Hauptplätzen), Gas- und elektrischer Beleuchtung, Wasserleitung,

Kanalisation, kurz ein Badeort größten Stils, der nach allgemeinem Urteile den

Einfluß einer sorgsamen und soliden Verwaltung erkennen läßt. Eine nach festem

Plane geregelte Bautätigkeit hat es mit sich gebracht, daß der Ort durchaus keinen

unfertigen, sondern einen gepflegten netten Eindruck macht. Im Laufe der letzten

Jahre haben alle Straßen, sowohl in den älteren, wie auch in den neu angebauten

Teilen Pflasterung erhalten. Die Straßen-Abfallstoffe werden jeden Morgen in der

Frühe abgekehrt und nach dem weit entlegenen Unratplatze gefahren, wo sie durch

Vergraben beseitigt werden. Inzwischen ist das Straßennetz, auch außerhalb des

Ortes, noch weiter ausgebaut. Nach dem Strande führen beispielsweise fünf breite

und bequeme Straßen; die Bismarck-, Prinz Heinrich-, Strand-, Viktoria- und von

Frese-Straße. Der hohe Dünenrand am Strande, der von Hotels und Logierhäusern

wie von stolzen Palästen gekrönt wird, ist zur prachtvollen Kaiserstrasse ausgebaut,

die in Verbindung mit den Hotel-Veranden eine großartige Meeres-Terrasse bildet ―

eine Anlage, wie sie in dieser Ausdehnung und günstigen Lage kein anderes

Nordseebad aufzuweisen hat. Einen monumental wirkenden Abschluß nach dem

tiefer liegenden Strande hin hat diese hochgelegene Terrasse nunmehr durch die

Wandelhalle bekommen, die in ihrem wesentlichsten, dem mittleren Teile, schon für

die Kurzeit 1911 fertiggestellt war. Diese ganze neue Anlage umfaßt eine bequeme,

geräumige Promenade mit Musikpavillon in unmittelbarer Nähe des Strandes und in

Höhe der Strandmauer, die gleichzeitig umfangreich genug ist, um einen

ungestörten Verkehr während des Strandkonzerts zu ermöglichen, und außerdem

einen überdachten Raum, die eigentliche Wandelhalle, die auch bei weniger

freundlichem Wetter einen geschützten Aufenthalt bietet. Das gewaltige Bauwerk ist

dem früher offen liegenden Dünenabhang unmittelbar vorgebaut und schließt nach

dem Strande hin mit der alten Strandmauer ab. Der Gesamtkostenaufwand beträgt

eine halbe Million Mark. Die neue Promenade mit Wandelhalle liegt etwas tiefer als

die Kaiserstraße, die bis dahin schon, wie oben erwähnt, eine unvergleichliche

Meeresstraße bildete und nunmehr durch die architektonische wirksame

Zinnenkrönung des Daches der Wandelhalle eine Verbindung mit der neuen Anlage

erhalten hat, durch die ihr eigener bisheriger Charakter nur noch gehoben wird. Der

mittlere zunächst hergestellte Teil von 170 Meter Länge hat zwei seitliche, mächtige

Treppenanlagen, die von der Kaiserstraße zum Strande hinunterführen. Dazwischen

ist die 8 Meter tiefe Wandelhalle eingebaut und davor liegt der 3000 Quadratmeter

große Konzertplatz mit in der Mitte vorgelagertem Musikpavillon. In der Wandelhalle

sind auf das modernste ausgestattete Garderoben- und Toilettenräume eingerichtet.

Ein 250 Quadratmeter großer Mittelraum der Wandelhalle mit Büffetteinrichtung

ermöglicht Einnahme von Erfrischungen auch am Strande. Ohne Ueberhebung darf

von der neuerbauten Wandelhalle behauptet werden, daß kein deutsches Seebad

etwas auch nur annähernd dem zu vergleichendes an die Seite zu stellen hat. Die

Wandelhalle hat diese Strandpartie noch mehr, als es bisher der Fall war, zum

Mittelpunkt des Badeverkehrs gemacht.

Eine, wenn auch unwesentliche Aenderung in dem Gesamtbild des Bades trat durch

die Errichtung von Befestigungsanlagen ein; Borkum rückte damit in die Reihe der

Seefestungen. Auf den Charakter und die Entwickelung des Bades hatte dies jedoch

keinerlei Einfluß, Stieg doch die Besucherzahl, die 1906 21611 betrug im Jahre 1913

auf 30000.

Das Jahr 1914 hätte Borkum den Höchstpunkt in der bis dahin erreichten

Besucherzahl mit über 35 000 gebracht, wäre nicht dieser unselige Krieg

ausgebrochen.

Fluchtartig waren die Gäste gezwungen die Insel zu verlassen. Die Saison war

unterbrochen. Unermeßlichen Schaden erlitten die Bewohner während der

Kriegsjahre. Jeglicher Badeverkehr war gesperrt; die einzige Erwerbsquelle, das

Bad, war versiegt.

Das Jahr 1919 brachte nach 5 Kriegsjahren die erste Saison. Nach Möglichkeit wurde

versucht aus den von den Requisitionen der Heeresstellen noch übrig gebliebenen

Resten die Badeeinrichtungen wieder aufzubauen. Erfreulicherweise brachte uns das

Jahr 1919 13129 Gäste

Das Jahr 1920 zeigte einen Aufstieg. 20000 Gäste weilten in diesem Jahre zur

Erholung auf unserer grünen Insel.

Wenn auch die Einrichtungen des Bades auf eine weit größere Zahl Besucher

eingestellt sind, so ist doch wieder ein Anfang gemacht, der der Badeverwaltung und

den Einwohnern den Mut gibt, rastlos auf Verbesserung der gesamten

Badeeinrichtungen bedacht zu sein.

So wurde am Ausgang der v. Fresestrasse, gleich wie am Ausgang der

Bismarckstraße, eine bequeme Rampe errichtet. Die Bootsbrücke wurde wieder

hergestellt. Es erfolgte die Errichtung weiterer Badezelte, sodaß diese Einrichtungen

selbst dem stärksten Andrang genügen. Die Toiletten am Strande wurden vermehrt,

das Licht- und Luftbad verbessert. In diesem ist die Einrichtung getroffen, daß

Luftbäder in besonderen Einzelzellen genommen werden können.

Das Warmbad hat ein elektr.-therapeuisches Ambulatorium, ausgestattet mit den

modernsten Apparaten für Höhen-Sonne, elektr. Vibrationsmassage, elektr.

Zellenbäder usw. erhalten.

Durch diese Einrichtung ist den vielseitigen Wünschen unserer Gäste, hauptsächlich

aus Ärztekreisen, Rechnung getragen und somit die Möglichkeit gegeben, die

natürlichen Heilkräfte der Nordsee mit den künstlichen zu verbinden.

Der weit verbreitete bedeutende Ruf unseres Bades der uns alljährlich ausser den

ständigen Kurgästen zahlreiche neue Besucher zuführt, ist für uns ein Sporn

gewesen, alle Neuerungen auf dem Gebiete der Ortshygiene und der Badetechnik in

denkbar vollkommenster Form auszuführen.

Die der allgemeinen Wohlfahrt dienenden sanitären und hygienischen Einrichtungen

des Orts, die im Laufe der Jahre unter großem Kostenaufwande geschaffen sind,

stehen heute auf der Höhe der Zeit und entsprechen den weitgehendsten

Anforderungen; sie bieten alle Gewähr für einen gesunden und bekömmlichen

Aufenthalt.

Die Badedirektion.

Weitere Abschriften:

Borkum, Borchana, kleine Insel auf dem deutschen Meer, nicht weit von der Provinz

Groningen, zu welcher sie auch gehört.

Aus Johann Hübners reales Staats- Zeitungs- und Conversations- Lexicon, Leipzig 1782

______________

Borkum, die westlichste der ostfriesischen Inseln, vor der Mündung der Ems gelegen

und zur preuß. Landdrostei Aurich gehörend, hat einen Umfang von 25 - 30 Kilom.,

einen 65 Meter hohen Leuchtturm und 394 Einw. Ein breites Watt theilt sie in zwei

Theile. B. (das Fabaria des Drusus) ist seit 1856 zum Seebad eingerichtet und zählt

jährlich über 1000 Badegäste. Vgl. Berenberg, Die Nordseeinsel B. (4. Aufl., Emden

1873).

Aus Meyers Konversations = Lexikon, Leipzig 1874

Anmerkungen:

•

Faba = Bohne; Drusus = Beiname eines Zweiges des röm. Geschlechts der Livier.

•

In Verbindung mit “Fabaria des Drusus” wird gleichwertig “Burchana des Plinus” ( Plinus -

ca. 50 nach Christi) genannt. Es wird vermutet, dass es sich hierbei um die Großinsel

“Bant” handelt, die nach Sturmfluten im Mittelalter ( 1200 - 1400) in die Inseln Borkum,

Bant, Juist und Buise zerrissen worden ist.

•

Der Name Borkum lässt sich vermutlich über die folgende Namenkette herleiten: Burchana

-> Borkna -> Borkyn -> Borkum.

______________

Borkum, ostfriesische Insel, Seebad, 3200 E.

Aus Knaurs Konservationslexikon, Berlin 1932